千年古树枯而不倒 “后代”已成参天大树

——寻找玉溪名木古树系列报道之“河西文庙唐柏”

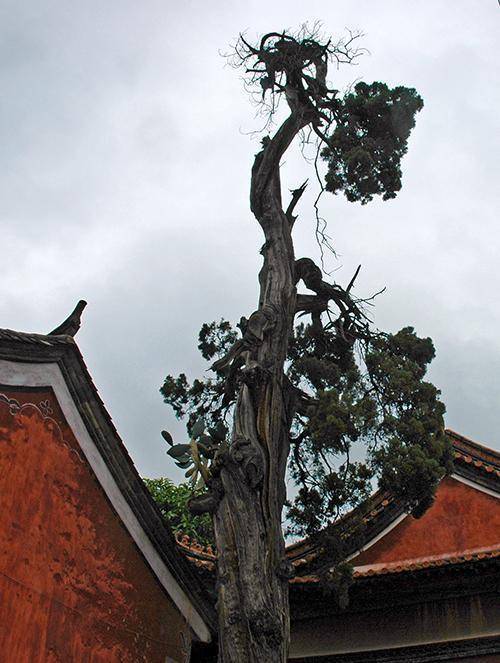

2023年前的唐柏雄姿。

唐柏种子长出的幼苗,如今已在文庙内长成了参天大树。

□ 玉溪市融媒体中心记者 饶平 文/图

在通海县河西文庙南侧,至今屹立着一棵穿越千年时光的唐柏。它植于唐代贞观年间,历经1300余年风霜,见证过杞麓湖的渔舟系缆,聆听过明清学子吟诗诵文,更以奇特的建筑格局彰显着古人“让屋护树”的生态智慧。2023年,这株被誉为“活化石”的古树在完成自然生命周期后枯亡,但它的生命故事并未终结——由树上落下的种子生长出幼苗,现已蔚然成荫,以参天之姿延续着千年文脉,演绎着一场跨越时空的生命接力。

9月下旬,记者来到河西文庙,河西镇政府工作人员余庆高带记者观看了唐柏和他亲手移植的新一代柏树。他说:“唐柏历经千年岁月变迁,见证了无数风雨,是河西古镇历史的重要见证者,它的生命轨迹从葱郁到枯萎,再到以新的生命形式延续,谱写了一曲关于生命传承与历史记忆的动人乐章。”

千年岁月的守护者

河西文庙的唐柏,属名贵榛柏树种,据民国《续河西县志》记载,此柏树种于唐初,距今已有1300多年历史。元代建立文庙前,它已是当地远近闻名的古柏。相传古代杞麓湖水位高时,渔人常系舟于这棵柏树上,其树干粗壮,根围4.5米、高10米,虬枝婆娑,矫若游龙,“灵根拔地饶大力,逆披其干欲撑天”的古代诗句生动地描绘了它的雄姿。

自明清以来,有众多赞美唐柏的诗篇流传,明朝天顺年间举人王仪的《宫城古柏》便是其中的代表:“古色年深世不移,遗踪惟见岁寒姿。参天黛色经千载,卧壑苍髯傲四时。”字里行间满是对唐柏的敬仰与赞叹。它不仅是一棵古树,更承载着通海人民的情感与记忆,是当地历史文化的重要象征。

明朝成化七年(1471年),河西文庙从别处迁来重建于此,清朝光绪年间(1890年)又大规模扩建。古人为保护这棵唐柏,特意扩建南庑和西庑的一角,让它得以在文庙中继续生长,它也见证了文庙的兴衰与古镇的发展。

古树走到生命的尽头

然而,岁月无情,2023年,这棵历经千年风雨的唐柏,经林业部门鉴定已经枯亡。消息传来,通海当地百姓无不惋惜,这棵陪伴了他们一代又一代人的古柏,终究还是走到了生命的尽头。

但唐柏的故事并未就此结束。由于河西文庙是省级文物保护单位,唐柏作为文庙的一部分,具有重要的历史价值,不能随意砍伐。为防止它倒下造成安全事故,人们用钢绳将其固定,让它以一种特殊的方式继续“站立”在文庙之中。

余庆高,一名在河西镇政府工作了31年、即将退休的工作人员,对唐柏有着深厚的感情。据他介绍,20世纪80年代,为保护唐柏,人们砌了一个花坛将其围住;2009年下半年,又对花坛等设施进行了修缮。这些举措都是为了能更好地保护这棵古树。虽然唐柏已死,但它作为千年历史的见证,依然被保留下来,供后人凭吊、感悟。

唐柏的种子已长成大树

唐柏虽然枯萎了,但它的生命却以另一种方式得以延续。1994年,几颗从唐柏树上落下的种子长成幼苗,经刚刚工作不久的余庆高移植培育,如今已在文庙内长成了参天大树。

这些由唐柏种子萌发而来的树木,树干挺拔,枝叶繁茂翠绿,远远望去,如同一把把巨伞,为文庙增添了生机与绿意。它们与古老的唐柏遥相呼应,仿佛在诉说着生命的繁衍不息。

余庆高回忆,20世纪90年代他刚参加工作时,就将唐柏掉落的种子培育成苗,移栽到文庙内,一共栽了4棵。如今30多年过去,这些树最高的已超过10米,直径约40厘米,其中一棵遭水涝死亡,现存的3棵都生长旺盛。有游客曾说这些树有一百多年树龄,余庆高笑着纠正,说这些树都是他亲手栽种的,只有30多年的历史。这场美丽的误会,恰恰印证了唐柏生命力的强大。新树与古柏形成跨越时空的对话——老树虽枯犹立,新木已擎苍天,共同构成“生长千年,站立千年”的生态奇观。

站在河西文庙内,看着那棵枯萎却仍挺立的唐柏,再看看旁边那些由生机勃勃的幼苗长成的大树,让人不禁感叹生命的奇妙与历史的厚重。树影斑驳间,记者仿佛听到了明代诗人的吟唱:“君不见,阙里楷树历风霜,孤孑日值至人光。卓尔一身气至刚,直撑波澜于既狂。”唐柏虽已枯死,但却以另一种方式继续书写着属于这片土地的永恒传奇。即使生命终将走向终结,但只要有传承、有延续,历史就不会被遗忘,文化就能永远流传。

【来源:玉溪网】

声明:转载此文是出于传递更多信息之目的,若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明发至邮箱newmedia2023@xxcb.cn,我们将及时更正、删除。内容咨询及合作:19176699651;yuanshipeng@xxcb.cn。

举报/反馈实盘的股票杠杆平台,配资平台查询,场外配资炒股提示:文章来自网络,不代表本站观点。